Полупроводниковыми называются лазеры, в которых используется вынужденное излучение в полупроводниках на длинноволновом крае фундаментальной полосы излучения. Индуцированное испускание возникает в результате излучательного перехода из зоны проводимости в валентную зону (прямозонный полупроводник) при выполнении условия Бернара-Дюрафура:

![]()

где Fc и Fv - квазиуровни Ферми для электронов в зоне проводимости и валентной зоне,

Eg - ширина запрещённой зоны полупроводника. При нарушении этого условия наблюдается спонтанное испускание. В полупроводниках плотность неравновесных носителей, ответственных за излучение может превышать 10-18см-3, в связи с чем появляется возможность генерировать большую световую мощность при малом объёме активной области (усиление полупроводниковых сред самое высокое из существующих и составляет g ~ 104см-1). Высокое усиление позволяет создавать компактные лазерные резонаторы длиной всего в несколько микрометров и использовать в качестве его зеркал сколотые торцы самого кристалла (для GaAs показатель преломления n = 3,5, откуда коэффициент отражения при нормальном падении света R= (n-1)2/(n+1)2 = 31%. Компактность в сочетании с высокой квантовой эффективностью (100% - внутренняя, 40-50% внешняя) - главная особенность, особенность отличающая полупроводниковые лазеры от других типов.

Условие получение инверсии (см. выше) может быть выполнено при различных методах накачки. Наибольшее практическое значение имеет непосредственное преобразование электрической энергии в энергию когерентного излучения, которое осуществляется методом инжекции неравновесных носителей заряда через нелинейный контакт: p-n переход или гетеропереход (инжекционный лазер) и методом электрического пробоя в объёме полупроводника (стримерный лазер). Бесконтактные методы используются в двух других разновидностях лазеров – с оптической накачкой и накачкой бомбардировкой объёма полупроводника быстрыми электронами, называемой просто электронной накачкой.

Наиболее распространённой разновидностью полупроводникового лазера является инжекционный лазер. В зависимости от вида инжектируемого контакта различаются гомолазеры (p-n переход) и гетеролазер (гетеропереход). Преимущество инжекционного лазера перед полупроводниковыми лазерами других типов – мала инертность, компактность, низковольтовое питание широкий набор длин волн, возможность спектральной перестройки, частотная модуляция или частотная стабилизация.

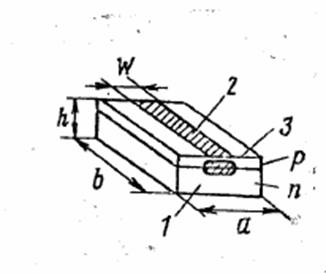

Инжекционный гомолазер представляет

собой полупроводниковый диод, зеркальные боковые грани, которого образуют

оптический резонатор. (см. Рисунок 1 – зеркальная грань 2 – полосковый контакт

3 – излучающее пятно на зеркале.) Типичный размер кристалла 250x250x100 мкм3. Активной средой

является тонкая область вблизи p-n перехода (толщиной от 100

до 1 мкм), в которую инжектируются неравновесные носители заряда через контакт

(w= 5 – 100 мкм).

Инжекционный гомолазер представляет

собой полупроводниковый диод, зеркальные боковые грани, которого образуют

оптический резонатор. (см. Рисунок 1 – зеркальная грань 2 – полосковый контакт

3 – излучающее пятно на зеркале.) Типичный размер кристалла 250x250x100 мкм3. Активной средой

является тонкая область вблизи p-n перехода (толщиной от 100

до 1 мкм), в которую инжектируются неравновесные носители заряда через контакт

(w= 5 – 100 мкм).

В отличии от гомолазера, поперечная структура гетеролазера состоит из большего числа слоёв, Наиболее распространённой является гетероструктура, в которой активной средой является наиболее узкозонный слой. Спектральный диапазон такой структуры определяется шириной запрещенной зоны Еg узкозонного проводника. Узкозонный слой окружен эммитирующими слоями с большим значением Eg (двойная гетероструктура).

В инжекционный гомолазерах световое поле генерации проникает далеко за пределы активного слоя в поглощающие области (слабый волновой эффект). Толщина активного слоя меньше области рекомбинации инжектированный носителей заряда. Это определяет большие потери энергии, высокую пороговую плотность тока и низкий КПД при температурах с выше 300 кельвинов.

В гетеролазерах в следствии оптического и электронного ограничения происходить совпадение области инверсной населённости и светового поля, которое из-за сильного волнового эффекта теперь локализуется в активной области. Этим обуславливаются низкие пороговые плотности тока гетеролазеров, позволяющие получать непрерывную генерацию при комнатной температуре и выше.

Неравновесные носители можно локализовать в значительно меньшей области, чем световое поле, так как длина волны де Бройля электрона много меньше. Такая возможность недавно реализована в квантово-размерных лазерах, имеющих пятислойную структуру. Внешние широкозонные эмитерные слои формируют границы оптического волновода для светового. Толщина волноводного слоя, как и в двойной гетероструктуре, порядка 100нм. Внутри оптического волновода формируется электронный волноводный слой из полупроводника с наименьшей шириной запрещённой зоны. Толщина электронного слоя столь мала (~10A), что функции плотности электронных состояний начинают сказываться квантово-размерные эффекты. В отличии от обычных, гетеролазеры с «квантовыми ямами» обладают улучшенными характеристиками (коротковолновой сдвиг частот излучения, меньшие пороговые плотности тока и т.д.). Такие лазеры имеют самый высокий из всех КПД (40-50%) при комнатной температуре (рекордный КПД СО-лазера 70% реализуется при температуре 120 кельвинов).

Инжекционные лазеры находят применение в волоконно-оптических линиях связи, где существенны быстродействие, компактность, экономичность, долговечность. Преимущество для дальней связи (> 100 км без ретрансляции) имеют инжекционные лазеры на длинных волн порядка 1.3 и 1.55 мкм, оптимальных по прозрачности и пропускной способности волоконно-оптического тракта. Из других областей применения можно назвать лазерные системы памяти (видеодиски), спектроскопию; квантовую электронику (диодная накачка), интегральную оптику.

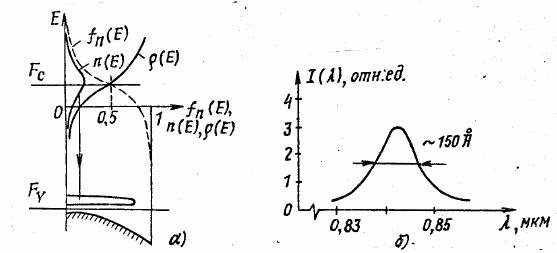

В отличии от лазеров на активных атомах, ионах или молекулах, в которых вероятность заполнения энергетических уровней описывается функцией Больцмана, в полупроводниковых лазерах излучение происходить между двумя энергетическими зонами, вероятность, заполнения которых электронами описывается функцией распределения Ферми-Дирака fn. При инжекции неравновесных носителей через p-n переход (или иных способах накачки) плотности вероятности распределения электронов в зоне проводимости и в валентной зоне в ряде случаев удовлетворительно описывается функцией распределения fnc и fnv, в которых вместо общего уровня Ферми F фигурируют квазиуровни Ферми Fс и Fv при чем Fс > Fv (случай Fс = Fv удовлетворяет термодинамическому равновесию). Такое состояние иногда называют «квазистабильным» - энергетическое равновесие при инжекции неравновесных носителей (при том время релаксации в полупроводниках t ~ 10-12 – 10-13 c, а время жизни носителя 10-8 - 10-9с).

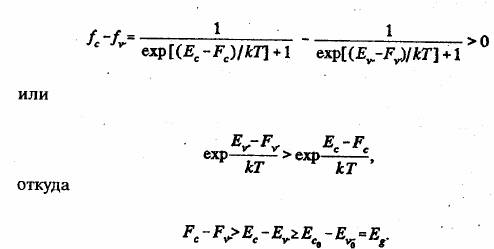

И так получается, что условие инверсии в полупроводниках достигается, когда

![]()

Что аналогично условию инверсии в двухуровневой системе, когда кратность вырождения уровней одинаковы. В состоянии «квазистабильным» из этого условия следует

Здесь E0 Ev - энергии электронов в зоне проводимости и в

валентной зоне, Eco - дно

зоны проводимости Evo - потолок валентной зоны. Для выполнения

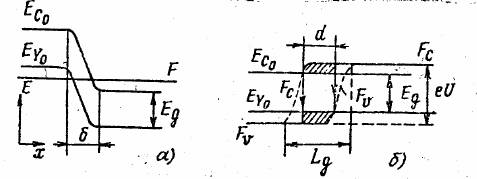

выше получившегося условия полупроводник, во-первых, должен быть сильно

вырожденным так, чтобы уровень Ферми заходил разрешённые зоны на несколько кТ

(обычно >4кТ) с обеих сторон p-n перехода(рисунок а) ,

во-вторых, к p-n переходу должно подаваться

прямое смещение V,

такое что ![]()

(рисунок б)

В инжекционных лазерах достаточно, чтобы напряжение было всего на 5 – 10% больше, чем Eg/e

В отсутствие внешнего смещения V при n0 << р0 толщина p-n перехода (область объёмного заряда) определяется вырождением вида

![]()

Где n0 – концентрация равновесных электронов в n-области; Uk – контактная разность потенциалов, совпадающая практически с величиной Eg/e При n0 = 3*1017см-3; Eg = 0,7 диэлектрическая проницаемость полупроводника при этом примерно 10. и получаем , , что порядка σ = 5 *10-3м дебаевской длины экранирования.

В отличии от явления

аккумуляции носителей, имеющего место у контакта в области объёмного заряда,

инжекция захватывает область, размеры которой определяется расстоянием на которое успевают Ld = (D*τ)1/2 перемеситься за

счёт диффузии и дрейфа избыточные носители. Вне области объёмного заряда их

движение сводится к диффузии с

характерными расстояниями, где D-амбиполярный

коэффициент диффузии, τ – время жизни избыточных носителей. При D = 10-3 м2/с; область d того же порядка, что и

диффузионная длина, т.е. d

= 1 мкм.

При выводе условия инверсии предполагалось, что минимальная энергия электронов в зоне проводимости совпадает с её дном, В действительности в инжекционных лазерах, в которых активная область, например, образуется в область р, сильно легированной цинком, рекомбинация осуществляется их хвоста зоны проводимости на акцепторный уровень(рисунок а (предыдущий))., Распределение электронов в зоне проводимости определяет спектр рекомбинационного излучения, вид которого при комнатной температуре дан на том же рисунке б. Хвост в зоне проводимости образуется за счёт флуктуации ширины запрещённой зоны в присутствии заряженной акцепторной примеси резонатора. В отличии от гетеролазера, в котором сильный волновой эффект обусловлен резким скачком показателя преломления на границе между узкозонным активным слоем и широкозонными эмиттерными слоями (n уменьшается при увеличении Eg), в гомолазере эффект оптического ограничения обусловлен несколько более слабыми факторами.

![]()

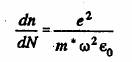

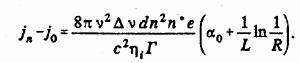

Первый из них связан с истощением концентрации равновесных свободных носителей в области объёмного заряда p-n перехода. Пока избыточные концентрации не слишком велики по сравнению с равновесными, в области p-n перехода остаётся минимум концентрации свободных носителей, Свободные носители образуют в кристалле плазму (её часто называют плазмой твёрдых тел, колебания которой интенсивно взаимодействуют с электромагнитными колебаниями, частота плазменных (ленгрюмовских) колебаний равна:

![]()

Где m – эффективная масса основных носителей , N – их концентрация. Обычно частота много меньше угловой частоты лазерной генерации, за исключением наиболее длинноволновых лазеров. Дисперсия n(ω0), связанная с поглощением на частоте плазменных колебаний, согласно соотношению Крамерса-Кронинга соответствует отрицательной добавке со стороны ω> ω0 убывающей по мере удаления от резонатора. Если, однако, N растёт, то ω0 увеличивается и одновременно уменьшается разность ω - ω0, следовательно увеличивается отрицательная добавка, Если при этом сохраняется условие ω>> ω0 то можно получить:

При ω = 2*1015 рад /с; m = 0,07m0 получим dn/dN = -10-21см2.

Второй эффект имеет место при вырожденном заполнении зон, вызывающем появление хвоста плотности состояний, что эквивалентно уменьшению ширины запрещённой зоны (предыдущий рисунок а). Данный эффект приводит к образованию квазигетероперехода по типу лазеров с одностороней гетероструктурой и увеличивает показатель преломления активной среды ( и одной из прилегающих к ней областей).

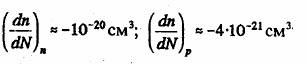

Численные оценки суммарного эффекта (обусловленного истощением концентрации свободных носителей и квазигетеропереходом) для GaAs на частоте лазерной генерации оказываются такими

Заметим, что в области

больших концентрации избыточных электронов (5*1017 – 4*1018

см-3) ![]() можно

получить

можно

получить

где А = 10-20м3 и В = 5*10-3 (на лазерной частоте). Расчёт выполнен для материала

![]()

Положительная добавка В связана с учётом ещё одного эффекта, а именно, сужения запрещённой зоны с ростом Nc вследствие кулоновского взаимодействия. В результате при малых Nc происходит некоторое приращение n, сменяемое при Nc> 5*1017см-3 почти линейным снижением n.

Следует обратить внимание на влияние таких факторов, как температура и упругие деформации, которые при неоднородных распределении возле активной области также способны повлиять на показатель преломления. В GaAs ширина запрещённой зоны уменьшается с температурой. В результате dn/dT > 0, откуда следует, что перегретый слой будет обладать волноводным эффектом. Обычно активная область редко нагревается более чем на 10 градусов по Цельсию по сравнению с пассивными областями.

В таблице приведены вклады различных факторов в показатель преломления гомолазера. Под динамическим вкладом понимается эффект, возникающий в режиме накачки.

![]() Для

оценки пороговой плотности тока и мощности лазерной генерации можно

воспользоваться условием баланса на пороге – насыщенное усиление

Для

оценки пороговой плотности тока и мощности лазерной генерации можно

воспользоваться условием баланса на пороге – насыщенное усиление

равно потерям

![]()

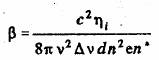

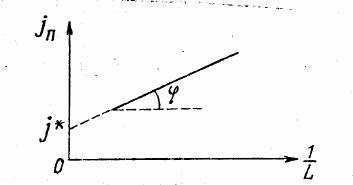

При низких температурах (значительно ниже комнатных) или, в любом случае, при 50см-1<g<400см-1 ненасыщенное усиление линейно связано с плотностью тока инжекции:

![]()

где j0 - плотность тока инверсии, β- Дифференциальное усиление; Г – фактор оптического ограничения, показывающий, какая часть энергии электромагнитного поля локализована в активной среде области лазера. А дифференциальное усиление равно :

ν - частота перехода, Δν- ширина рекомбинационного спектра, d – толщина активной области n и n * - обычный и эффективный показатели преломления ηi – внутренний квантовый выход, показывающий долю носителей рекомбинирующих излучательно, обычно он равен 1.

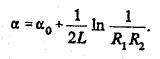

Потери на резонаторе α состоят из полезных потерь, связанных с выводом излучения через зеркала лазера, и неустранимых потерь α0 (вредных), связанных с нерезонансными поглощениями света в активной и прилегающих к ней областях и его рассеянием на неоднородностях

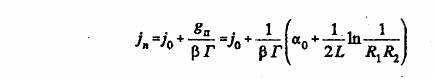

Взяв эту формулу и формулу насыщенного (ненасыщенного) усиления получим

Подставляем дифференциальное усиление

Здесь учтено что все R равны.

![]()

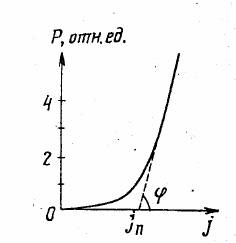

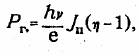

Мощность излучения в режиме стационарной генерации может быть оценена следующим образом. В когерентной излучение «перебрасывается» вся сверхпороговая накачка, т.е. величина пропорционально разность J-Jn. Число возникающих квантов лазерного излучения во всем активном элементе в единицу времени равна (1/e)( J-Jn) e – заряд электрона, а их суммарная энергия, генерируемая в единицу времени, равна этой величине, помноженной на энергию кванта hν. Во внешнюю среду выходит их доля, равная f – функция выхода. Таким образом мощность лазерного излучения равна:

![]()

При резонаторе Фабри-Перо при не слишком большом превышении порогового тока (J/Jn) для функции выхода можно записать

![]()

Для выхода через одно зеркало значение это функции будет в два раза меньше.

КПЛ η0 можно определить как отношение мощности P к мощности закачки JV где V – Напряжение, приложенное к активному элементу, Поскольку последнее мало отличается от величины Eg/e, то

![]()

Дифференциальной ватт-амперной эффективностью ηWA называется величина

![]()

Определяемая из наклона ватт-амперной характеристики P(J), представлена на рисунке.

По это зависимости можно получить значение порогового тока путём экстраполяции линейного участка на токовою ось. Отлична от нуля при J<Jn мощность выходного излучения связана со спонтанной частью. Интересно в этой связи привести выражение для всей мощности генерируемого лазером излучения Ps (включая ту часть которая теряется внутри генератора):

![]()

ности спонтанного излучения, испускаемого лазером непосредственно перед началом генерации (на пороге). Из формулы Ps следует что при двукратном превышении порога мощность генерации оказывается равной мощности спонтанного излучения на пороге, что на первый взгляд противоречит рисунку. В действительности противоречия нет, так как когерентная часть излучения испускается в относительно узком телесном угле и ассоциируется с выходным излучением, в то время как спонтанная часть испускается в произвольном направлении и его доля в выходном излучении относительно мала (при превышении порога на 10% доля спонтанного излучении составляет десятки процентов от суммарной выходной мощности).

Ещё меньше доля спонтанного излучения ξ, приходящегося на одну лазерную моду. Величина ξ называется фактором спонтанного излучения. Оказывается, что из-за постоянного поступления спонтанного излучения пороговое условие должно быть сформировано так, чтобы оптическое усиление и спонтанное излучение компенсировали оптические потери. Тогда для порога генерации потребуется несколько меньшая величина, что следует из формул

И

В относительном выражении на величину порядка ξ. Типичное значение ξ в полупроводниковых лазерах составляет 10-5 , так что фактически различие упомянутых выше величин достаточно мало, чтобы им можно было пренебречь в большинстве случаев.